La Cour de justice le 19 juin 2025 apporte des éléments de réponse. La décision

Deux dispositions du règlement 207/2009 sont en cause telles que citées à l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2025 sur des questions préjudicielles de la Cour de cassation

– L’article 7 « Motifs absolus de refus », paragraphe 1, sous e), ii) :

– L’article 52 « Causes de nullité absolue », prévoyait, à son paragraphe 1 a) » lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 » et b) : « lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

Comme la condition de mauvaise foi n’était prévue que pour b), cette condition ne serait-elle pas à prendre compte pour le motif absolu de refus fondé sur l’article 7 ?

Plusieurs marques de couleur étaient en cause, la date la plus ancienne remontant à une priorité allemande du 21 juillet 2011.

Cette date est essentielle, le titulaire de ces marques détenait aussi un brevet européen, désignant la France et portant sur un matériau composite céramique. Ce brevet a expiré le 5 août 2011.

Les trois marques de l’Union déposées le 23 août 2011 et ultérieurement enregistrées sont contestées en France.

Ces marques visent : « Pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os ; billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou ; tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants »

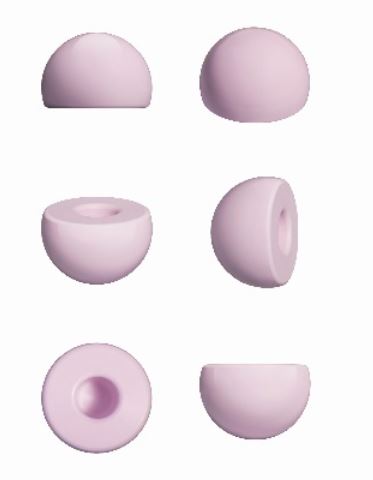

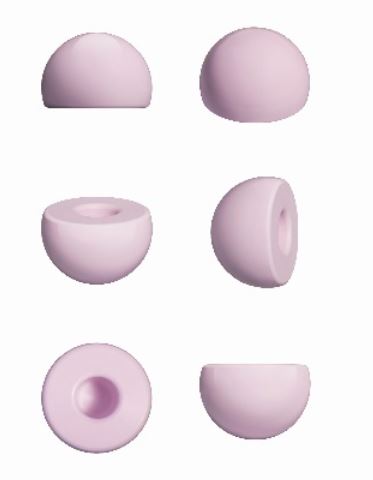

Le signe déposé selon les marques en une ou plusieurs vues.

La Cour d’appel de Paris avait annulé ces marques.

« ..Par un arrêt rendu le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris (France) a annulé les marques contestées, pour mauvaise foi de CeramTec lors du dépôt des demandes de marques.

15 Cette juridiction a relevé que, à la date du dépôt des demandes d’enregistrement des marques contestées, CeramTec était convaincue de l’effet technique de l’oxyde de chrome pour garantir la dureté et la résistance des billes de céramique entrant dans la constitution des prothèses médicales et qu’elle avait recherché à protéger la couleur rose des billes, qui résultait de la présence d’oxyde de chrome dans la céramique. Elle en a déduit que CeramTec avait eu l’intention de prolonger le monopole qu’elle détenait sur la solution technique protégée auparavant par le brevet mentionné au point 10 du présent arrêt, qui était venu à échéance avant la date de dépôt de ces demandes d’enregistrement.

16 Selon ladite juridiction, la mauvaise foi était caractérisée par une volonté non pas d’empêcher les concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger un monopole et d’empêcher les concurrents de pénétrer le marché dominé par CeramTec grâce au matériau composant ses produits, à savoir l’oxyde de chrome dans une proportion ayant pour effet de colorer en rose la céramique. La même juridiction a retenu que CeramTec avait, dès lors, eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine de ses produits.

Les questions préjudicielles de la Cour de cassation le 10 janvier 2024

20 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 52 du règlement [no 207/2009] doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a), sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?

2) Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 sans qu’il […] soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?

3) L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement [no 207/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? »

Le droit dit par la Cour de justice le 19 juin 2025

1) L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne],

doit être interprété en ce sens que :

la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre.

2) L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

doit être interprété en ce sens que :

la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt.

3) L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

doit être interprété en ce sens que :

la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause.