Une nouvelle décision du Tribunal est intervenue le 14 mars 2014 à propos d’une demande de marque communautaire de positionnement. L’arrêt est ici.

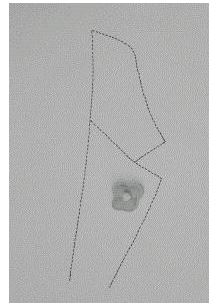

La demande de marque communautaire porte sur un signe figuratif.

Sa description : « La marque consiste en une fleur stylisée tridimensionnelle apposée sur le col du vêtement. Dans l’échantillon de la marque, le contour en pointillé du col n’a pour but que d’indiquer le positionnement de la marque et ne fait pas partie de celle‑ci ».

Cette demande de marque communautaire vise les « Vestes, paletots, manteaux, manteaux courts et imperméables ».

Cette demande de marque a été rejetée par l’examinateur de l’OHMI et par la Chambre de recours de l’Office.

Le 14 mars 2014, le Tribunal rejette le recours du déposant.

26 Quant au positionnement de la marque demandée sur les produits en cause, à savoir le col des vestes, des manteaux et des autres produits visés au point 4 ci-dessus, la chambre de recours a expressément constaté, au point 15 de la décision attaquée, qu’une boutonnière était souvent insérée sur cette partie des vêtements et qu’il s’agissait d’une position habituelle pour fixer des broches, des fleurs, des médailles et des insignes, mais pas des marques. Il y a lieu d’approuver ces considérations. En effet, il est notoire qu’une fleur peut orner une boutonnière située sur le col d’un vêtement. Cette circonstance affaiblit d’autant plus la capacité de la marque demandée à servir d’indication d’origine commerciale des produits en cause.

27 La requérante indique que la chambre de recours aurait reconnu que le col des pardessus constituait une position inhabituelle pour apposer la marque de fabrique. Elle en déduit que cette circonstance prouverait que la marque demandée est distinctive.

28 Cet argument ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de constater que, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les marques des fabricants des vestes n’étaient pas habituellement apposées sur le col de celles‑ci.

29 Il convient de considérer que le consommateur n’a pas l’habitude de présumer l’origine commerciale des pardessus en se référant à un signe apposé sur le col de ceux-ci. De même, la simple affirmation selon laquelle il serait inhabituel, voire impossible, de trouver dans le commerce des pardessus dont le col serait orné d’une fleur en tissu ne saurait attester que l’origine commerciale d’un vêtement serait déduite à partir d’une fleur apposée sur son col.

30 Par ailleurs, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a particulièrement fait référence à la « fleur à la boutonnière » en rappelant la tradition d’insérer une fleur naturelle dans la boutonnière sur le col d’une veste. La requérante fait valoir en vain qu’une telle tradition est tombée en désuétude. En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 26 ci‑dessus, il est notoire qu’une fleur peut orner une boutonnière située sur le col d’un vêtement. Le fait que, en l’espèce, la fleur ne soit pas naturelle, mais en tissu, ne change rien dans la mesure où elle sera toujours perçue comme un ornement.

31 De surcroît, il convient de relever que, aux yeux du public pertinent, les ornements présents sur le col d’un pardessus ont tendance à se confondre avec l’aspect visuel de ce vêtement. En l’espèce, cette tendance est accentuée par le fait que l’ornement est fait de la même matière que les vêtements sur le col desquels il est apposé, à savoir le tissu.

32 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 25 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.